This is an “introductory”. This is the beginning, which is the first step towards the end.

これは「序章」である。これは始まりであり、始まりは終わりへ向かう最初の一歩。

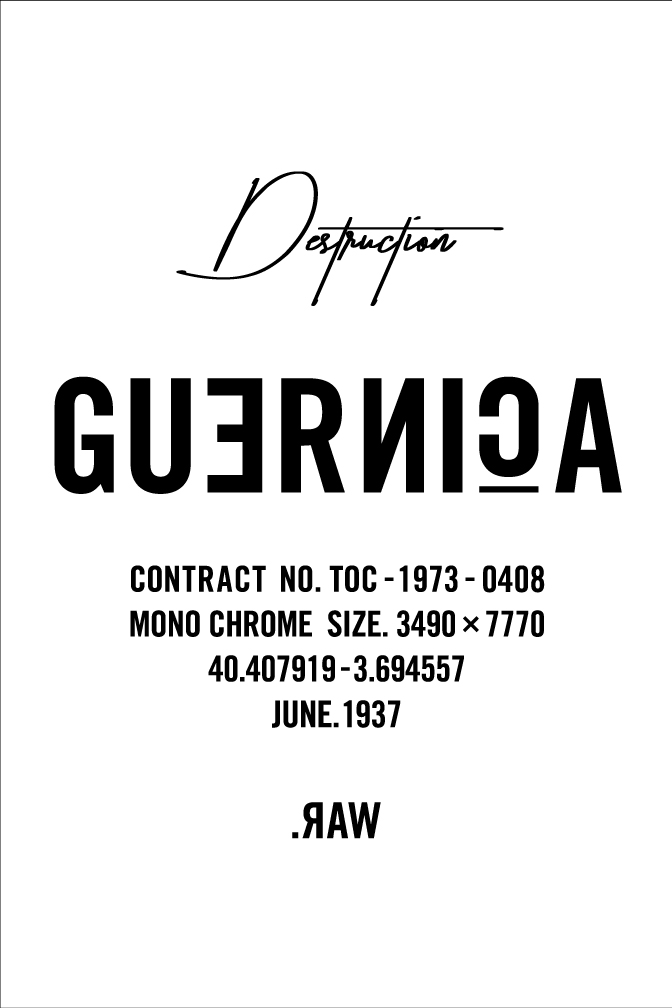

“ GUERNICA ”

1937年4月26日、ビスカヤ県のゲルニカはナチスドイツ軍による都市無差別爆撃を受ける。(ゲルニカ爆撃) この爆撃を知った”パブロ・ピカソ”はパリ万博で展示する壁画の主題とした。

凡庸な僕やぼくらには彼がこの絵へ向けて抱いた本当の想いは知りようもないが、このゲルニカの絵が反戦、抵抗のシンボルとして多くの心を動かし、その心に宿ったことは事実だろう。

絵を洋服へ置き換えたとしたら僕らには一体なにが出来るのだろうか。 もちろんそれはどれほどまでに凡庸なモノだとしても。

作り手(デザイナー、ブランド)、売り手(バイヤー、ショップ)、買い手(ユーザー)にとっての洋服、モノとは、その存在の在り方、意味とは。 「かっこいいヤツ」が増えたら世界はもっと素敵になるだろう?

自分が想う原点的な回帰への理由はあまりに単純で凡庸だった。

1973年4月8日 ピカソは死んだ

でも、彼の死後も彼の作品はまだ生きている。